会社の規模(社員数)が大きくなってくると仕事の進め方も変わります。

会社が成長し社員が増えてくると、小規模のままの仕事との進め方では仕事が回らなくなり、隠れていた問題や課題が表面化してきます。

例えば、社内の様々な業務の属人化が問題になることはその1例です。

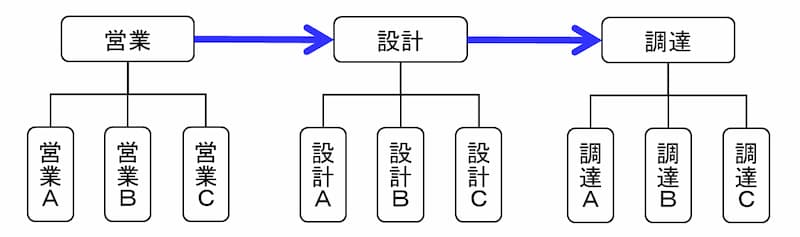

ここでは、会社のプロセスを、営業、設計、調達(製造委託を含む購買)の3つにわけて、属人化した組織と組織による仕事の進め方と、会社規模(社員数)が増えることによる問題や課題について説明します。

全体的にレベルが低い場合に、どの様にしてレベルを上げるかは、実際にやろうとすると意外に難しいと考えています。

営業、設計と調達の仕事の進め方:個人商店

まず、製品の製造・販売をする会社の営業、設計、調達にわけ、仕事の進め方について説明します。

- 営業部門は、お客様から製品を受注します。

- 設計部門は、営業からのお客様の要求に応じた製品を設計し、図面や仕様を決めます。

- 調達部門は、図面や仕様に基づき、協力会社に製造を委託します。

会社規模が小さい場合、営業、設計、調達のプロセスは、下図の様に各々の担当者個人により進められます。

図1 属人化した個人商店の集合体のイメージ

上図を時系列で説明すると、以下の様になります。

- 営業のAさんは、お客様からの注文内容を、設計者のBさんに伝えます。

- 設計者のAさんは、営業のAさんの説明を受け設計し、図面と仕様書を作成します。

- 営業のAさんは、設計者のAさんが作成した図面と仕様書で、調達のAさん調達(製造委託)します。

- 調達のAさんは、営業のAさんの製品を、設計者のAさんの図面と仕様書で、製造委託先(協力会社)に発注します。

調整が必要なときはもちろんのこと、問題などが起きた場合には、調達のAさん、設計のAさん、営業のAさんとの間で個人的なやりとりが発生して、都度対応することになります。

この状態は、社内組織では営業部門、設計部門、調達部門にわかれているものの、実態としては、各部門の担当者個人(営業、担当設計者、調達担当者)で仕事が進められていることになります。

各担当者だけでなく、各部門間の仕事の進め方も属人的なものなので、関係者以外にはわからないものとなっています。

個人商店が良い悪いかではなくて、この状態では仕事の進め方や作業内容などを標準化することができないことが問題となります。

新入社員は、仕事のやり方が人により違うことに少なからず戸惑うもので、結局独自の方法となりがちです。

営業、設計と調達の仕事の進め方:組織ベース

担当する仕事の件数が増えたり、会社規模(社員数)が大きくなってくると、次のような仕事の優先度の問題が出てきます。

営業部門では、

- 営業のAさんは、複数の製品を同時並行で進めることになります。

- 営業のAさんは、製品Aを設計者のAさんに、製品Bを設計者のBさんに説明します。

技術部門では、

- 設計者のAさんは、営業のAさんの説明を受け製品Aを設計し、図面と仕様書を作成します。

- 設計者のAさんは、営業のBさんの説明を受け製品Bを設計し、図面と仕様書を作成もしなければなりません。

調達部門では、

- 調達のAさんは、営業のAさんの製品Aを、設計者のAさんの図面と仕様書で、製造委託先(協力会社)に発注します。

- 調達のAさんは、営業のBさんの製品Bを、設計者のBさんの図面と仕様書で、製造委託先(協力会社)に発注します。

この状態では、営業、技術、調達の各担当者は、個人レベルで担当業務の優先順位を決めることになります。

この状態が続くと次のような問題が出てきます。

営業部門では、

- 営業のAさんの仕事(製品設計)を設計部門に依頼する優先順位は、自分で決めることができます。

- 営業のAさんと営業のBさんの設計部門の依頼の優先順位は、営業部門として決める必要があります。

- 営業部門の責任者が設計部門の設計者と調整するといったルールがなければ、優先順位は営業担当者間の力関係で決まるような事態になりがちです。

設計部門では、

- 設計者のAさんは、営業のAさんと営業のBさんの設計依頼がきた場合、自分の時間の使い方で調整できる範囲を超えると、どちらかの設計を優先して進めます。

- 設計者のAさんにとっては、製品Aと製品Bの両方の設計を最短で進めるためには、製品Bからとりかかった方がよいとしても、担当営業の声の大きさなどから製品Aからとりかかることになりがちです。

- 設計部門としては、製品の設計量に対し効率的に設計者の時間配分を決定したいのに、優先順位の判断・決定を依頼側の営業部門に握られてまうことになります。

- 結果、設計者の負担が増える一方で、設計部門全体のパフォーマンスが落ちていきます。

調達部門でも、設計部門と同様のことがおきます。

- 調達部門の担当者が複数いる場合、(コストや納期の問題などから)1つの協力会社に製造委託が集中することが常態化しがちです。

- 協力会社からすると、調達部門で製造委託内容をまとめて納期調整などができればよいのですが、調達部門も調達担当者個人で仕事を進めているので、仕方なく依頼順に製造をはじめます。

- 営業が受けてきた仕様内容が違ったり、図面誤り、緊急の依頼などがあると、通常でも忙しい製造現場は混乱し、通常ならありえないようなミスが起きたりします。

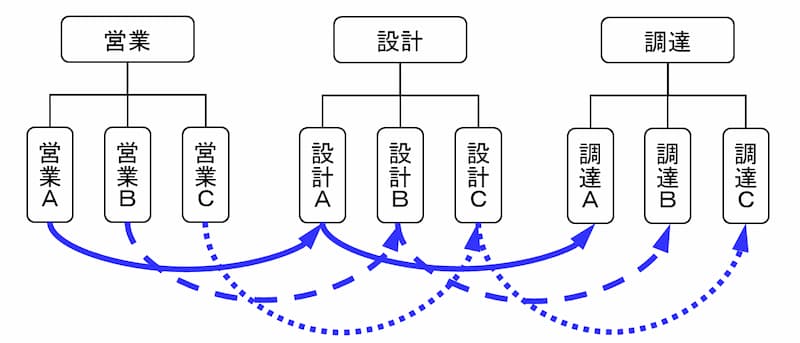

仕事の量が増えてくると、営業、設計、調達の各部門間も各部門内の仕事も個人ではなく、下図の様にチームや組織(部門)で回す体制が必要になります。

図2 組織で仕事をするイメージ

個人商店からのレベルアップが難しい理由

個人商店の集合体から組織で仕事をする体制へのレベルアップをどうするかは、意外に難しいようです。

営業のAさん、設計者のAさん、調達のCさんの個人で仕事を進めている状態から、いきなり営業部門、設計部門、調達部門で仕事を進める体制にするためにはどうしたらよいのでしょうか?

別の言い方をすると、

- 現時点では、営業、設計、調達の全体のレベルが低い(担当者とマネジメント層の力量不足)

- 段階的に全体のレベルアップしたいが、対象範囲が広く異部門なので力量向上を進めること自体が難しい。

ことから、全体を一度にレベルアップするのはレベルアップ手法そのものが難しいという現実があります。

仮に、技術部門からレベルアップを図ろうとすると、

- 設計業務の量に押し流されている現状に、さらに負荷を加えることになる。

- その分を営業が考慮(フォロー)できるかというと、予算達成を最優先で営業活動をしているので余裕はない。

- そもそも、営業が技術をフォローできないから今の状態となっている。

とう壁に直面します。

内部監査責任者をやっていて、ようやく部署の年間目標を設定して、1年間のPDCAを回せるようになってきたので、次は、教育による力量向上と考え、経営層にQMSの力量評価を本格的にやりたいと提案したことがありました。

結果は、残念ながら会社として評価制度の見直しを検討しているので実行することはできませんでした。

QMSの力量評価の範囲でも、部署目標と品質目標実施計画、管理職とメンバーの力量評価項目と教育・訓練を組み合わせて、営業、技術、調達部門のレベルアップをすることは可能だと考えています。

「このままではいけない」、「このままでは消耗戦でメンバーがつぶれてしまう」といった問題意識を共有することができれば、QMSの品質目標、PDCA、内部監査をうまく利用して、個人商店による仕事の進め方からレベルアップできるのではないでしょうか?

QMSの内部監査責任者や管理責任者の業務範囲外ともいえそうですし、社長を含む経営層のバックアップも必要そうですが、給与と直結する人事考課とは別に、進めることもできるのではないかと考えています。

まとめ

会社が成長し社員が増えてくると、小規模のままの仕事との進め方では仕事が回らなくなり、隠れていた問題や課題が表面化してきます。

例えば、社内の様々な業務の属人化が問題になることはその1例です。

ここでは、会社のプロセスを、営業、設計、調達(製造委託を含む購買)の3つにわけて、属人化した組織と組織による仕事の進め方と、会社規模(社員数)が増えることによる問題や課題について、以下の項目で説明しました。

- 営業、設計と調達の仕事の進め方:個人商店

- 営業、設計と調達の仕事の進め方:組織ベース

- 個人商店からのレベルアップが難しい理由