2021年12月に、溶融亜鉛めっきのJIS規格が改正されました。

溶融亜鉛めっきは、鉄製品の弱点である錆を防ぐコストパフォーマンスにも優れた表面処理技術の1つですが、溶融亜鉛めっきの製品を目にすることはあまりないかもしれません。

実際には、道路や鉄道などのライフラインを支える鉄の金物に今でも使われています。

ここでは、溶融亜鉛めっきのJIS規格改正内容の紹介と、JISとISO規格の関係などについて説明します。

JISとISO規格

JISは日本産業規格のことであり、言葉通り様々な分野のルール(規格)があります。

ISO規格は、かつては製品規格であればJISの国際規格版ともいえますが、JISが日本国内の規格であるため、輸出や海外現地生産ではISO規格が必須です。

- ISO(International Organization for Standardization):国際標準化機構

ISOとJISの違いですが、例えばISO9000シリーズであれば、次の様な英語版と日本語版があります。

- ISO9001:2015 Quality management systems-Requirements

- JIS Q 9001:品質マネジメントシステム−要求事項

JIS Q 9001:2015は、ISO9001:2015の日本語版であり、日本版の補足説明が追加されています。JISとISOとで相違(解釈など)が出た場合には、ISO版が正となります。

余談になりますが、ISO9001の要求事項の意味を知りたい時には、私は英語版の方が分かりやすいです。

JISとISOの違いについての詳細は、以下の記事をご参照ください。

なお、JIS規格は、登録が必要ですがWebサイトで全文を見ることができます。

日本産業標準調査会(JISC)の「JIS検索」は、以下のリンク先を参照してください。

日本のモノづくりはJISとISOのダブルスタンダート

JISの日本語訳は、日本工業規格から日本産業規格に変わっている様に、JISは工業製品だけでなく、ISO9000などのマネジメントシステムなど様々な産業分野で使われています。

かつては、JISがISOになることもあったようですが(事例までは確認していません)、現在は、JISがISO規格と整合性を取るように改正が進められています。

ワールドワイドな経済となっている現在では、日本国内のローカル規格であるJISが国際規格であるISOと整合を取っていくのは、自然の流れともいえます。

しかし、実際のモノづくりで国内生産品を輸出する場合、次の様に困ったことが起きます。

- 輸出先(お客様側)は、当然ISO規格での製品を求めています。

- 国内製品を作るメーカー(製造側)が、国内市場のみを相手にしている場合、基本的にはISO規格によるモノづくりはやっていません。

ISO規格とJIS規格とが一致している場合であれば、問題は表面化しませんが、一部でも違いがあるとこれが仕様の差になってきます。少々大げさな表現になりますが、次の様なことになります。

- 実際にモノづくりをするメーカーはJISの合格品を出荷

- 国内調達するメーカーはJISの合格品として受入するしかないのですが、ISO規格にも合格させるため、特殊仕様としてモノづくりメーカーに発注し、自社で品質保証をする。

- 輸出先のお客様は、ISO規格合格品として受入

分かりにくい説明で恐縮ですが、輸出するメーカーは、JISとISO規格の2つの規格に合格した製品を作らなければならないということです。

なぜ、この様なことが起きているのか?

様々な理由があるとは思うのですが、国内のモノづくりでは、設計の仕方が全く違うにもかかわらず、相変わらず2D CADと3D CADの両方で設計をしていることとも無縁ではないと考えています。

モノづくりはQCDが重要で、設計でコストの8割が決まると言われて久しいのに、

- 3D CAD一本で設計を統一できていない。

- JISとISO規格のダブルスタンダードのモノづくりを続けている。

という現実が、日本のモノづくりの閉塞感の原因の1つではないのでしょうか?

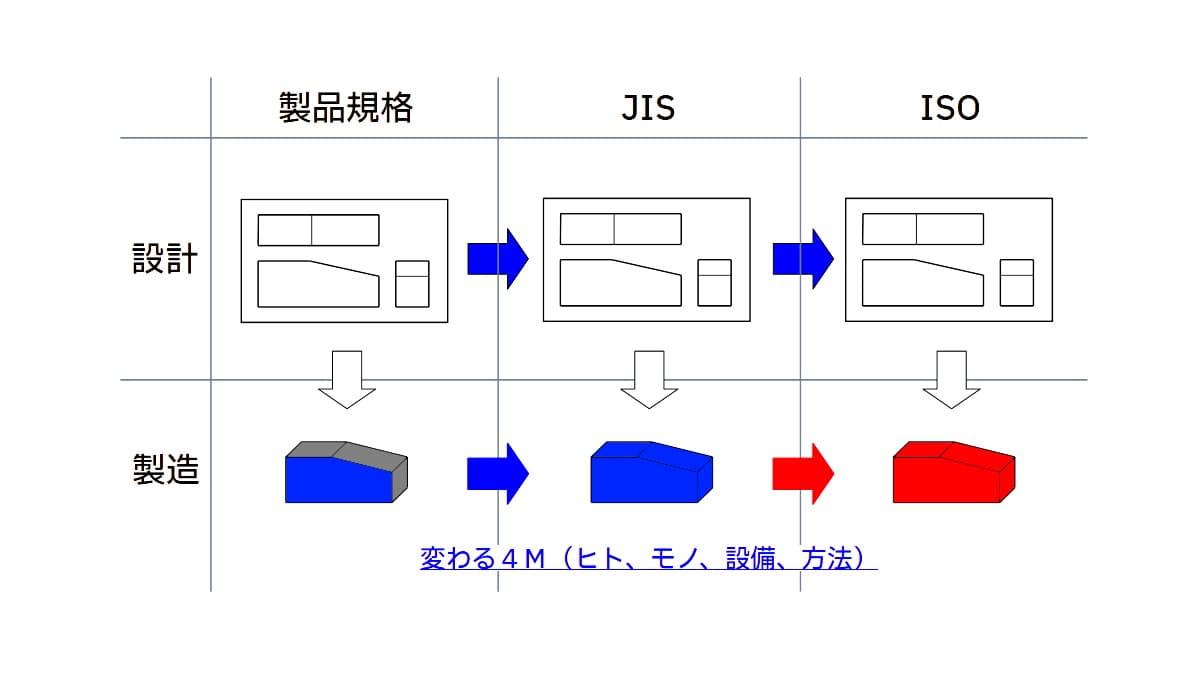

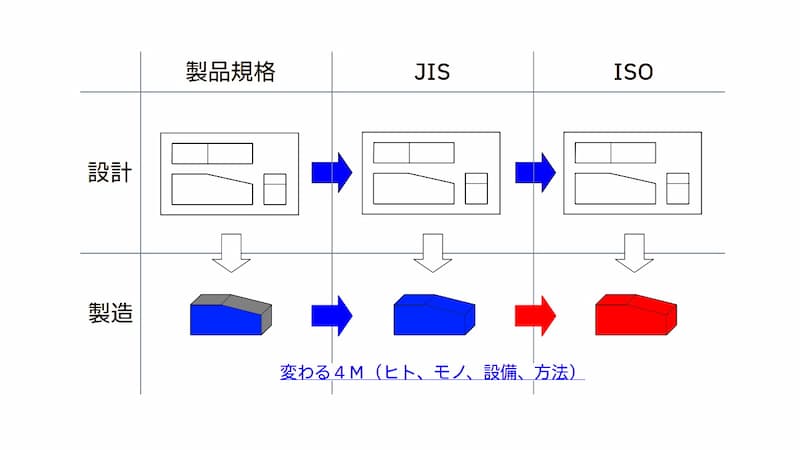

下図は、JISとISO規格によるモノづくりのイメージです。

JISとISO規格によるモノづくりのイメージ

図1 JISとISO規格によるモノづくりのイメージ

上図は、最初は製品規格でモノづくりをしますが、そのうちJIS化され、ISO化されるイメージを示しています。

JISからISOへのモノづくりの過程において、いわゆる4Mの変更は避けられません。従来はJIS改正で対応し、日本国内のモノづくりも対応していたと考えています。

しかし、ISO規格については日本の事情などにはお構いなしに変更されていきます。このため、モノづくりがISO規格に対応していかないと、JISとISO規格とのダブルスタンダードを求められることになります。

実際にモノづくりをしている現場がISO規格に対応せず、従来のJISのままであると時間の経過とともにモノづくりの不整合、端的には検査規格や基準に無理が生じ、合格品を作れないことが起きてしまいます。

1例ですが、製品規格(仕様)がJISの硫酸銅試験を行うようになっていて、JIS改正やISO化が進んでいても、製品規格(仕様)の変更が(大変過ぎるなどといった理由で)されないと、実際の製品を前に製造側もお客様も困ったことになるのではないでしょうか。

日本のモノづくり、製造業に元気がなくなって20年以上かと思いますが、原因や対策については別の機会にします。

溶融亜鉛めっきのJIS規格改正

溶融亜鉛めっきの規格(JIS H 8641)とめっき試験の規格(JIS H 0401)が整理され、ISOとの整合が進んでいます。

- JIS H 8641 溶融亜鉛めっき(2021/12/20)

- JIS H 0401 溶融亜鉛めっき試験方法(2021/12/20)

溶融亜鉛めっきのJIS規格改正内容について、簡単に紹介します。

JIS H 8641 溶融亜鉛めっき(2021/12/20)

JIS H 8641は、素材(鋼材、鋼材加工品、鋳鍛鋼品及び鋳鉄品)に防食目的の溶融亜鉛めっきの品質について規定しています。

旧規格(JIS H 8641:2007)では、めっきの品質特性を次の様に規定しています。(ISO規格は膜厚計による測定を主としています。)

- 硫酸銅試験の試験回数(めっきの種類が「1種」に適用)

- 付着量試験による付着量(めっきの種類が「2種」に適用)

- 受渡当事者間の協定によって膜厚から換算して付着量を求めることも許容していますが、対応国際規格(ISO1461:2009)では、要求品質特性を膜厚とし、膜厚計によって測定する方法を主としています。

現在、膜厚計の測定精度は十分信頼できるもので、使用方法も簡便であるためめっきの膜厚測定には膜厚計を利用するのが一般的になっています。

このため主に次の様な改正となっています。

- めっきの種類:めっき皮膜の規定を付着量から膜厚に変更すると共に、「1種」、「2種」の区分けのない7種類とした。めっきの種類の記号も変更(表1参照)した。

- 外観の品質:旧規格において密着性及び仕上げで規定していた要求事項も外観の箇条に含めて規定し、あってはならない欠陥をより具体的な規定内容に改めた。

- めっき皮膜の規定を付着量から膜厚に変更するに伴い、付着量、硫酸銅試験回数及び密着性のハンマ試験に関する品質規定及び関連の試験方法規定を削除した。

- 膜厚の品質規定を新たに設け、種類の記号に対応した膜厚の規定値を追加する(表1参照)とともに、膜厚の試験方法を追加した。

- 試験の規定に、めっき浴組成の分析方法を追加しました。

表1 種類の記号及び膜厚(JIS H 8641の表1及び表2参照)

| 種類の記号 | 膜厚(μm) | 適用例(参考)※1 |

|---|---|---|

| HDZT 35 | 35以上 | 厚さ5mm以下の素材、直径12mm以上のボルト・ナット、厚さ2.3mmを超える座金などで、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |

| HDZT 42 | 42以上 | 厚さ5mmを超える素材で、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |

| HDZT 49 | 49以上 | 厚さ1mm以上の素材、直径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金 |

| HDZT 56 | 56以上 | 厚さ2mm以上の素材 |

| HDZT 63 | 63以上 | 厚さ3mm以上の素材 |

| HDZT 70 | 70以上 | 厚さ5mm以上の素材 |

| HDZT 77 | 77以上 | 厚さ6mm以上の素材 |

※1:適用例の欄に示す厚さ及び直径は適用例の欄に示す厚さ及び直径は、公称寸法による。

なお、表2に、旧規格と新規格との膜厚の関係を示します。

表2 膜厚と付着量との関係(JIS H 8641の解説表1参照)

| 膜厚(新規格) | 付着量(旧規格※1) | |||

|---|---|---|---|---|

| 種類の記号 | 膜厚(μm) | 種類 | 記号 | 付着量(g/m2) |

| HDZT 35 | 35以上 | 1種A | HDZ A | 250以上※2 |

| HDZT 42 | 42以上 | 1種B | HDZ B | 300以上※2 |

| HDZT 49 | 49以上 | 2種35 | HDZ 35 | 350以上 |

| HDZT 56 | 56以上 | 2種40 | HDZ 40 | 400以上 |

| HDZT 63 | 63以上 | 2種45 | HDZ 45 | 450以上 |

| HDZT 70 | 70以上 | 2種50 | HDZ 50 | 500以上 |

| HDZT 77 | 77以上 | 2種55 | HDZ 55 | 550以上 |

※1:旧規格では旧規格では、2種について付着量を規定している。

※2:1種の付着量は、HDZ Aの平均めっき膜厚の平均値(35μm)又はHDZ Bの平均めっき膜厚の平均値(42μm)に、めっき皮膜の密度を7.2g/cm3として、これに乗じた値を示す。

JIS H 0401 溶融亜鉛めっき試験方法(2021/12/20)

JIS H 0401は、素材に施した溶融亜鉛めっきの試験方法について規定しています。

- 膜厚計を用いた膜厚試験方法を新たに規定した。

- JIS H 8641から密着性についての規定が削除されたため、密着性試験方法を削除した。

主に次の様な改正となっています。

- めっき浴組成の分析の箇条を新たに追加し、分析方法を規定した。

- 膜厚試験を新たに追加し、電磁式膜厚計を用いた試験方法を規定した。

- 均一性試験(硫酸銅試験)において、判定基準はこの規格を引用する個別規格で規定されているため、削除した。

- 密着性及び性状は、外観の目視試験によって確認することから、ハンマ試験による密着性試験方法及び性状試験方法を削除した。

まとめ

2021年12月に、溶融亜鉛めっきのJIS規格が改正されました。

溶融亜鉛めっきは、鉄製品の弱点である錆を防ぐコストパフォーマンスにも優れた表面処理技術の1つで、道路や鉄道などのライフラインを支える鉄の金物に今でも使われています。

ここでは、溶融亜鉛めっきのJIS規格改正内容の紹介と、JISとISO規格とについて以下の項目で説明しました。

ここでは、

- JISとISO規格

- 日本のモノづくりはJISとISOのダブルスタンダート

- 溶融亜鉛めっきのJIS規格改正

- JIS H 8641 溶融亜鉛めっき(2021/12/20)

- JIS H 0401 溶融亜鉛めっき試験方法(2021/12/20)